samedi 5 décembre 2020

...un effaré en Douai arrivé chez Rimbaud Mauve de Cedla Triche... puis ECRIVEZ VOUS MAIL-ART LES UNS DANS LES AUTRES...

mercredi 2 décembre 2020

De Paris reçu mail-ARt de Cedla Triche - RIMBAUD MAUVE, une nouvelle conséquence d' 'A.R, un effaré en Douai'.

mardi 1 décembre 2020

dimanche 29 novembre 2020

ENCORE DES RETOURS !... de par "ARTHUR RIMBAUD, un effaré en Douai"...ET MAINTENANT CELA PART DANS TOUS LES SENS ! TANT MIEUX ! OUVRONS TOUTES LES PORTES À LA VIE...

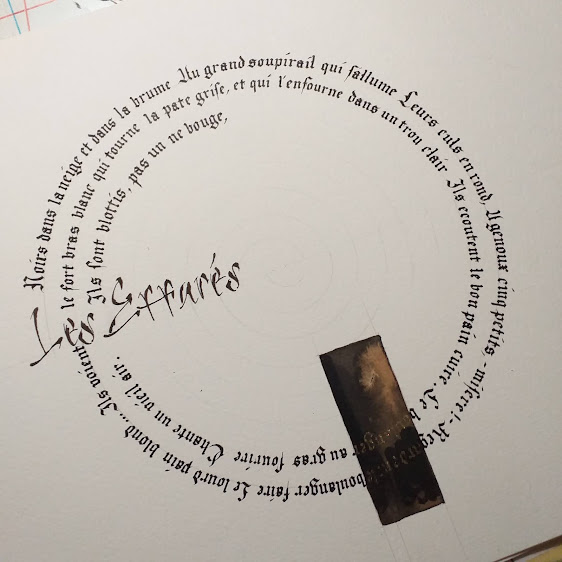

Arthur Rimbaud, Un effaré en Douai.

Christian-Edziré Dequesnes 72 pages A/5 noir et blanc.

Illustrations Jacques Cauda.

Hors série automne 2020 tiré à 150 exemplaires numérotés pour les seize ans, il y a 150 an, d’Arthur Rimbaud en la cité de Gayant à Douai.

Est-ce que la forme est importante lorsque l’on traite avec respect d’un personnage aussi important dans la mythologie poétique contemporaine ? Non, bien entendu !

Les mots se suffisent à eux même afin que les phrases d’avant-hier gardent leur fraicheur et leur pertinence. Les échanges épistolaires, les témoignages ordinaires - Rimbaud avait 16 ans - ne montrent rien de ce qu’allait devenir le jeune homme fougueux et inconscient - c’était la guerre et les Prussiens occupaient le terrain - qui conjuguait passion et actes dans l’instant.

Les rencontres font plus les êtres que les directions familiales. Que serait devenu Rimbaud si sur ce court épisode de sa vie, il n’avait rencontré Georges Izambard, professeur passionné ? S’il avait rencontré un réparateur de bicyclette passionné, serait-il devenu explorateur à deux roues et au lieu d’inspirer Bob Dylan, serait-il à l’origine de « la Bicyclette » interprétée par Yves Montand et Robert Zimmermann, coureur cycliste Suisse, mathématicien et philosophe aurait changé le monde de l’abstraction par son équation dite de la haute tour ?

« Un effaré en Douai » ne grave aucun postulat dans le marbre. Quelques semaines d’un être encore brouillon mais dont toute l’étendue de ses capacités sourdait derrière chaque mot, s’égrainaient sans que les interlocuteurs qui le côtoyaient ne devinent qu’il marquerait la poésie moderne. Christian-Edziré Déquesnes se fait le passeur inspiré de ces quelques petits jours qui…

Dire que Rimbaud a inspiré et continue à inspirer poètes, musiciens et créateurs de notre époque est une évidence et même si Robert Allen Zimmermann au travers d’une chanson « all along the watchtower » s’est inspiré de la chanson de la plus haute tour, a-t-il vraiment saisi toute la portée de ces mots d’hier épicés à l’aune du temps intangible des rêves ? « Un effaré en Douai » est un essai-témoignage important - et j’oserais, essentiel - car il permet de mettre en contact deux mondes perdus, sans ce maillon.

10 € à Christian-Edziré Déquesnes - Résidence d’Artois, Boulevard Albert Premier, tour H, appt 111 - 59500 Douai

- Didier Trumeau de L'Heure Tard.

27-11-2020

jeudi 26 novembre 2020

XTRAordinaire, livré aujourd'hui, de la main à la main, CELA ! un travail magnifique d'Anne Elisabeth Klein et un disque 33 tours d'un Camarade...

Little Red Roosters composé par Willie Dixon.

...Celles et ceux qui me connaissent vraiment, ont lu mon essai ARTHUR RIMBAUD, un effaré en Douai et connaissent mon attachement à Arno et Roland Van Campenhout, comprendront mon regard embué de larmes quand j'ai découvert, ce jour, les contenus des deux livraisons que venait de me remettre, de la main à la main ; seules de vraies histoires d'Hommes ouvrent la porte de la véritable magie issue de tels moments qui relévent du sacré de l'authentique Poésie qui changent la vie et même si CELA ne dure que l'espace furtif d'un instant qui vient effacer les trahisons et les abandons, l'affront fait à dignité de l'Humanité.

Christian-Edziré Déquesnes, Douai, le 26.11.2020, à 13h59.

d'Anne Elisabeth Klein, en cours de Réalisation...

...finalisé ! CELA va prendre sa place entre les 2 tableaux d'Arthur Rimbaud et son professeur, Georges Izambard, réalisés par mon Camarade JAAAck !, Jacques Cauda ; vous imaginez le tryptique ? Quel bazar ! comme le dirait Arno.

Le seul 33 tours d'Arno (chant, guitare) qui me manquait, maintenant, il est LÀ et en plus avec Roland Van Campenhout (guitares, chants), Adriano Cominotto (Accordéon, claviers) et Piet Jorens (batterie, percussions) soit le groupe Charles & les Lulus pour un album unique en 1991et à la suite une tournée exceptionnelle. Ce disque est la pièce maitresse du blues européen de la fin du siécle 21...

...Vous pouvez m'écrire NOUS ferons des échanges ! NO MONNAY ! car la Poésie, les Musiques, l'Art en général sont, avant toutes autres considérations, du magique de l'ordre du sacré qui se partage.

Christian-Edziré Déquesnes.

Gimme That Harp, Boy composé par Don Van Vliet alias The Captain Beefheart.

La Paloma composé par Sébastien Yradier.

XTRA BONUS !

lundi 23 novembre 2020

Reçu plein de choses, encore une nouvelle conséquence de la porte ouverte par ARTHUR RIMBAUD, un effaré en Douai, un travail MAGNIFIQUE de Claire-Elisabeth Klein qui par la force magique du mail-art est arrivé en même temps que des disques compacts envoyé de Belgique par D & A Thylys-Debel, à suivre et faire suivre...

vendredi 20 novembre 2020

FINIR VENDEUR DE FUSIL...

...Finir vendeur de fusil comme Arthur Rimbaud pour écrire le détail qui tue et les petits papiers sanglants.

LA NUIT OÙ J'AI FAIT LA ROUTE À L'ENVERS DE MON CHEMIN DE CALVAIRE EN PASSANT PAR LA MAISON DE LA POESIE DE PARIS.

Et je franchi au trois cent neuf, jadis au vingt sept, la porte

/ verte, aujourd'hui, devenue bleu NUIT et qui magique ouvre

La controverse avec la même élégance du temps où Frédéric Oberland / de l'Oiseau Tempête m'annonce sur le trottoir, juste devant

L'entrée de La Maison de la poésie de Paris : "Arthur Rimbaud ouvre / des portes" ; puis autre je disparaisse dans une escapade

Bien trop longue d'hiver et de tourments mais je n'en démord pas les / vers nouveaux de l'élève d'Izambard

Seront à nouveau là et dans le nouveau manteau de temps / bienveillants tissé par Ivar Ch'Vavar et nous n'allons pas / mourir

Pour vous plaire puisque nous avons à vivre. Et NOUS avons, Claude, / le vrai chagrin quand Ivan referme l'huis d'ici ; Alors j'en oublie de joindre la pièce. Un bébé continue de pleurer à /l'étage du dessous. Un mur s'écroule

Et la jeune héroïnomane pique-t-elle la réputation de son ancêtre ? / Vous ne voudriez pas au hasard que je porte chapeau ?

Non ! Je refuse ! c'est comme la fin de la parole, mort du vers pour / juste le mot. place à la Musique !

Cas de force majeure justifiée, cause de tempête noire, pourtant / silence radio ! on ferme les écoutilles, on chante / 'tout est au mieux'.

Vent de tempête de force A. Avancer telle pierre qui roule, qui / s'enroule au chant qui résonne comme un chien abattu.

Everything Gonna Be / Alright de Willie Mae "Big Mama" Thornton.

mercredi 18 novembre 2020

lundi 16 novembre 2020

Reçu de Nouchka et d'Ivar Ch'Vavar pour finir par nous offrir le Triptique pour A.R & le masqué, dans le BleuNUIT électrique, marchant au dessus de la Mer Rouge...

Vous trouverez le tryptique réalisé..., à partir de tableau de Jacques Cauda et d'enveloppes pour tuer la misére [hommage à André Robillard] de S.O.D.A 2020, ...par Nouchka, à la suite du document transmis par Ivar Ch'Vavar.

Les 2 vignettes musicales sont extraites de la bande son du film 'Dans la brume électrique' de Bertrand Tavernier d'aprés le roman de James Lee Burke*.

Min Caùmarade, margré tout l'ouvrache eque j'è du moùmint, j'n'è point peu m'inpéché d'àrcopié chaù pour chés Caùmarades !

Un texte de Roger Gilbert-Lecomte sur Arthur Rimbaud,

préface à la Correspondance inédite

d’Arthur Rimbaud, éd. des Cahiers libres, 1929.

Roger Gilbert-Lecomte

Lettres de Rimbaud. Le mot « lettres », par une banale association d’idées, m’im-pose immédiatement le nom de Madame la Marquise de Sévigné. Toute la valeur des bouts de papier griffonnés à la hâte par Rimbaud éclate dans leur caractère d’absolue nécessité. La marquise narre pour le plaisir de narrer, fait de l’art pour l’art avant la lettre. Rimbaud n’écrit que pour réclamer des services dont il a abso-lument besoin. Ou bien, l’esprit plein à éclater d’inspiration, le cœur d’indignation, laissent jaillir quelques mots fulgurants. Le moins possible et le plus vite et le plus simplement. Avec, comme dans son œuvre, le seul désir et irréalisable de com-muniquer directement sa pensée toute vive par-delà les mots.

« Cette langue sera de l’âme pour l’âme. »

Une porte. Une porte sans serrure apparente, mais terriblement et à jamais fer-mée, ― condamnée, sourde-muette, matelassée, capitonnée, blindée. Devant la porte des hommes attendent, sans même frapper, sans même chercher à ouvrir. L’inutilité de tout geste est évidente. Derrière la porte, dans la chambre, il y a aussi un homme, mais un seul. Il y a aussi un drame que vit cet unique acteur. Et tous ceux du dehors savent obscurément ce qui se passe dans la chambre : le plus vieux drame du monde, et le seul, unique comme l’éternité. Un mystère silencieux et plein de sang. Un crime immense, un crime rituel, magique, d’où dépend le sort d’un univers. Un crime auprès duquel toutes les atrocités commises depuis que l’homme existe ne sont que de pauvres petites actions sans intérêt ne sont que de pauvres petites actions sans intérêt. Et autour de cet Acte, le silence de l’air liquide, de l’espace solidifié, du gel, de l’absence d’oreilles. La porte est fermée par la peur, la peur de cela plus grande que la peur de mourir. Le crime est long, interminable.

Et plusieurs fois, sous la porte, du dedans au dehors, l’homme seul a fait glisser un billet. Ceux qui l’ont lu ont compris qu’il s’agissait de faire passer au reclus de la nourriture pour qu’il pût durer jusqu’à la fin.

Il y avait aussi d’étranges allusions au crime qui se commettait. Mais personne n’a compris.

Ces billets sont publiés ici.

C’est bien plutôt cette vraie vie de Rimbaud que la vie extérieure d’aventures parallèles qui s’impose à l’esprit devant la suite mystérieuse des documents qui forment cet ouvrage.

Le 24 mai 1870, lettre à Théodore de Banville.

Le lycéen modèle, prix d’excellence, âgé de 15 ans ― il s’en donne 17 ― envoie au brave Banville, avec ses vers, cette lettre, certes étrangement précoce, mais enfin d’enfant. L’enfant qui accompagne tous les dimanches sa mère terrible à la Grand-Messe. Et déjà le désir de Paris.

La révolte qui ne sait pas encore comment se réaliser.

Le 25 août 1870, lettre à Izambard, le professeur confident.

La hantise du départ se précise.

Et ces notes sur la guerre, si « vécues » pour nous qui avions son âge en 1914...

Le 5 septembre 1870.

Les psychiatres ont depuis longtemps expliqué les raisons d’une telle fugue. Pour cela, ils ont appelé le besoin de partir « dromomanie ». (Cf. De l’explication dans les sciences : « quia est in ea virtus dormitiva ».)

Le 2 novembre 1870.

La maison du retour.

17 avril 1871.

Charleville.

Les deux lettres de mai 1871. Cependant que les événements extérieurs se sont précipités. Sa fugue. Guerre. Commune. Révolution.

Le drame derrière la porte a mûri.

On ne peut plus désormais parler de la « lettre du Voyant » proprement dite, qui, depuis sa parution en 1912, a suscité tant de commentaires de toutes sortes, sans prendre quelques précautions. Il ne faut tout de même pas oublier que Rim-baud l’a écrite alors qu’il avait à peine seize ans. D’autre part, j’imagine ― et tout ce qu’on peut deviner du caractère de Rimbaud me permet de le supposer ― qu’il a dû rédiger ce texte en quelques minutes, au courant de la plume. Ce serait donc une erreur de juger ces pages étranges et toutes spontanées comme on jugerait un essai mûrement réfléchi, pesé point par point, dans lequel un auteur aurait con-densé toute sa pensée. Qu’on y prenne garde, je ne veux nullement dire, ce qui serait au contraire de ma voyance, que la grande, l’unique idée fixe du Rimbaud d’alors, n’est pas constamment présente dans les lignes de la lettre du Voyant, je prétends seulement que cette lettre n’en est pas l’expression parfaite et définitive et que son auteur n’a jamais dû, à aucun moment de sa vie, donner à cette étonnante réussite d’un instant d’inspiration, l’importance que lui ont attachée les com-mentateurs. Mais cette réserve, je tiens à bien marquer ce point, ne vaut que pour la forme. Car on pourrait tirer de la « Saison en Enfer » nombre de citations qui permettraient d’affirmer que le sec, terrible récit du drame intérieur n’est, dans sa presque totalité qu’un commentaire à ce qu’on a appelé la théorie du Voyant. Autrement dit, la « voyance » aura été l’unique sens de la vie de Rimbaud, tout le temps qu’il notait ces exemples que sont les « lluminations » et sans doute aussi le livre perdu de la « Chasse spirituelle ».

Je crois donc donner sa juste valeur à la fameuse lettre en la considérant, replacée dans l’ensemble de la correspondance, comme le signe qui livre la vie de Rimbaud à son expérience surhumaine.

Aussi, comme un document brut indiciblement précieux où se trouvent mis en jeu, non pas seulement les éléments psychologiques du « cas Rimbaud », mais les fondements mêmes de l’éthique et de l’esthétique contemporaines. Enfin, par sa critique du passé et par la question posée avec une horrible lucidité du sort défi-nitif de toute tentative humaine, comme le plus poignant résumé des aspirations d’un certain nombre d’hommes qui sont les seuils que j’aime et au nombre desquels il faut bien qu’on me range.

Et maintenant, comment me figuré-je ce qui s’est passé derrière la porte ―, la tornade dans l’âme de Rimbaud ?

Je vois d’abord, planant dans l’air supérieur, depuis les premiers âges de l’homme, un Esprit qui est le feu du vent. Le vent éternel qui dépasse le vent et fait immobile la lenteur des cyclones et des trombes sur la surface des eaux vivantes. Et le souffle de feu dans les chaudières de l’empyrée dilate immensément l’éther subtil par tout l’espace.

Sous la pression de plusieurs mondes, le souffle de l’Esprit fuse, siffle et tonne par la tête de ses hommes-soupapes, les voyants. Et « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». De même sur la terre de ténèbres, en plusieurs points des horizons du désert noir, lorsque craque la peau de pierre et s’effondre en cratère, la lave des volcans fuse dans le tonnerre. Et c’est la même lave qui sort de tous les volcans. Et celui qui l’envoie est l’unique feu du centre. À certaines époques, une grande angoisse saisit toute l’humanité qui sent plus horriblement présent le souffle de l’Esprit. Son message Révélation-Révolution veut une bouche d’homme. Mais ils sont rares, ceux qui peuvent traduire ! Rien n’a éclaté encore. Et cependant, depuis le début du dix-neuvième siècle, je sens l’imminence du cataclysme vivant. On peut le suivre à la trace dans les esprits à jamais marqués de son stigmate, qui l’ont pressenti. À des marques presque insensibles, mais qui ne trompent pas, certains peuvent reconnaître qu’il a cherché en vain à s’exprimer par les voix du Blake des « Chants prophétiques », du Poë d’ « Eureka », du Victor Hugo de « Ce que dit la bouche d’ombre », du Balzac de « Louis Lambert », du Baudelaire des « Correspondances » et du Ghil de « L’Ordre altruiste », tous rendus attentifs par les voix antérieures du Zohar [1] ou de Swedenborg. Il est bien étrange que Rimbaud omette de citer dans ses énumérations de « voyants » Gérard de Nerval, l’homme pendu par un fantôme, l’auteur des « Chimères » et d’ « Aurélia », celui qui, avec Rimbaud lui-même, s’est le plus éloigné de la vie de son corps à la poursuite du rêve réel.

Je vois ensuite un enfant prédestiné, monstrueusement précoce, dressé contre tout par sa pure révolte, et d’une constitution physique très résistante, soudain élu, happé tout entier par un retour de flamme de l’Esprit, aspiré avec un hurlement immense parmi le silence des espaces Et Rimbaud s’est donné tout entier, en faisant l’abandon le plus tragique de tout ce qui était sa vie individuelle pour devenir la voix de l’Esprit, le médium, la harpe de nerfs, le nouveau prophète pétri de véhémence et de colère, vivant de rage froide, consumé par le feu dévorant qui brûlait son sang, et parlant le langage inconnu du message.

Le caractère unique, irréductible, d’une absolue nouveauté de cette tentative est pour moi dans la sincérité, qu’y a mise Rimbaud, de l’abandon de lui-même. Je ne puis mieux me faire entendre qu’en comparant son témoignage à ceux d’Hugo qu’il avait jugé dans sa lettre : « Hugo trop cabochard... trop de Jéhovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées ». C’est que Hugo sans doute aussi s’est senti saisi par la grande inspiration vers le milieu de sa vie. Malheureusement, à cette époque, il était déjà un grand homme, un homme connu, c’est-à-dire emprisonné par l’image qu’avaient de lui ses admirateurs. Il avait pris une attitude dont il ne pouvait plus se séparer, il avait des options religieuses, politiques et philanthropiques arrêtées, il avait beaucoup écrit, il s’était même découvert dans tous les genres littéraires une forme à lui, étonnamment réussie... et dont il s’était fait un poncif. Il n’a pas voulu sacrifier tout cela pour suivre l’Esprit dans le désert. Il a préféré tenter une labo-rieuse conciliation entre les brillants éléments de sa personnalité et la révélation nouvelle. De là ses derniers poèmes philosophiques de la « Fin de Satan », de « Dieu », etc., où, pris d’une incroyable logorrhée, dans le ronronnement sans fin des alexandrins, il cherche à retrouver sa vision avec son éloquence. Ce sont pour-tant ces poèmes que je préfère dans l’œuvre de Victor Hugo, malgré leur formi-dable inadaptation, car derrière les voiles sans nombre des erreurs individuelles, j’y reconnais souvent la trace fulgurante de Celui-qui-inspire.

L’auteur du « Bateau ivre », qui avait, à l’époque où il écrivait ce poème, une per-sonnalité aussi étonnante que celle de Hugo et qui s’était, lui aussi, forgé une forme nouvelle, aurait fort bien pu, jusqu’à la fin d’une vie comblée de gloire, à publier chaque année une œuvre nouvelle et se faire une belle carrière, comme on dit. Mais il a préféré tout sacrifier pour suivre l’Esprit. Et certains qui ont obscurément senti le sacrifice immense qu’il consommait à ce tournant de sa vie que marque la lettre du Voyant, l’ont regretté », triste lâches !

Mais quelque chose brûlait en lui qui ne lui permettait pas de s’arrêter sur sa voie, de se lier, par quelque compromis que ce fût, à une vie qu’il refusait de tout le dégoût de son être. Il lui fallait donner forme aux révélations qu’il portait dans son sein ; et pour que cette forme ne se figeât jamais, c’est-à-dire ne trahît l’Esprit de merveille qui le hantait, mais toujours fuyait au fil de lame de l’horizon, sentant bien que toutes les forces de sa raison lucide, de son individu autonome ne suffi-raient pas à le retenir jamais, il s’est jeté à corps perdu dans l’inconnu des rêves, des automatismes et des délires [2].

« Car je est un autre » et savamment il s’est changé pour pouvoir faire entrée dans l’inconnu. Puisque le domaine de l’Esprit ne pouvait pas pénétrer un seul instant dans la zone d’investigation de sa conscience, telle qu’elle était, il a voulu sortir des limites individuelles de cette conscience pour, devenu plus vaste, participer directe-ment de l’Esprit, communier avec lui, enfin être cet inconnaissable que c’est la seule façon de connaîtr[3].

Ce fut le dur travail, la lente ascèse, l’effroyable destruction de lui-même se for-çant à la faim et à la soif, demandant secours aux ivresses de l’alcool et du haschisch, s’appliquant à créer dans tous ses sens l’hallucination simple, volontaire d’abord ―, puis subie. C’était le prix de son supplice, c’était la porte ouverte aux ravissements et aux extases. Il pouvait enfin dire : « Quand j’écris, ce n’est pas moi qui écris, je suis dicté[4]. »

Et l’éclatant brasier de tout son être a brûlé en deux ans plus que la durée d’une vie humaine, il a vécu en un instant le cycle de plusieurs générations. Son œuvre a été le passé, le présent et l’avenir jusqu’à la fin[5]. Dans un dernier élan, il a donné les premières révélations de l’Esprit jusqu’à la nouvelle mort. Et personne ne l’a compris. Et quand, ayant épuisé toute écriture jusqu’au dégoût, épuisé lui-même jusqu’au fond de l’âme, il se tut, ce fut le silence de la fin du monde.

Il avait vu. Mais il n’était pas mort. Et le feu brûlait toujours en lui.

Juin 1871.

« Brûlez, je le veux, tous les vers que je fus assez sot pour vous donner. »

Lettre à Banville, 14 juillet 1871.

Le poème que Rimbaud envoyait à Banville dans cette lettre était : « Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs ». Il demande au pauvre Banville : « Ai-je pro-gressé ? ».

Banville ne devait pas être particulièrement apte à apprécier ce genre de « pro-grès ». Un an après le magnifique poème parnassien : « Credo in unam », voici l’humour terrible, l’humour ravageur de celui qui a dépassé cette poésie-là...

Août 1871.

La vie extérieure à l’époque des « expériences » du Voyant qui va retourner à Paris.

Février 1875.

Le drame de Bruxelles est dans le passé. Verlaine est sorti de prison. Et Rimbaud l’a vu à nouveau. Très peu.

Documents éloquents que ces deux lettres où il est question du nouveau Ver-laine, du Verlaine converti !

On peut, grâce à elles, se rendre compte combien Rimbaud, après la « Saison en Enfer », considérait avec le plus grand mépris et le plus grand dégoût toute idée de conversion au catholicisme.

À aucun moment de sa vie Rimbaud n’a pu admettre la soumission à une reli-gion.

À cet égard, et ceci est, je crois, maintenant définitivement établi, sans contra-diction possible, toute sa vie n’a jamais été qu’un refus sans recours, refus de se soumettre à toute loi divine ou humaine.

Un trou de huit années.

Enfin voici, pour clore la série des documents, l’étrange lettre de Germain Nou-veau, expédiée d’Alger le 12 novembre 1893 à destination d’Aden, d’où Rimbaud à jamais estropié venait de partir pour la dernière fois.

Et l’appel de G. Nouveau suivit en vain la trace du moribond halluciné.

D’Aden à Marseille, de Marseille à Paris, de Paris à Roches et de Roches à Marseille. Trop tard. C’était la course au cadavre.

Rimbaud, depuis bien longtemps, avait quitté Paris.

Et « l’homme aux semelles de vent » avait erré à travers le monde, à la recherche de l’Enfer sur terre. Les seuls lieux qui le retinrent furent les rives de la Mer Rouge.

Et partout le goût du malheur a suivi Rimbaud. Partout il a cherché la fournaise, le climat mortel, le labeur qui exténue, et les souffrances, et le soleil tueur, ah ! le soleil de la mort qui lui feraient oublier enfin le feu qui le brûlait toujours, qui le rongeait comme un cancer, l’autre soleil qui tonnait toujours sous son crâne jusqu’à la fin.

Pourquoi, depuis quelque temps, des coïncidences de lectures ou de conver-sations viennent-elles sans cesse me rappeler cette étrange tradition occulte selon laquelle exorciseurs et sorciers, quand ils veulent dépeupler la vie d’un être ou d’un lieu du spectre qui le hante, envoient cette âme en peine, toutes les âmes en peine, danser, danser sur la Mer Rouge ?

[1] Et Denis Saurat qui va publier sur la « Religion de Victor Hugo » un livre étonnant que je ne crois pas trahir en disant qu’il corrobore mon opinion sur ce sujet, prétend même reconnaître une aspiration analogue dans certains passages de Jocelyn et d’Eloa. Plus proche encore de ma pensée est le livre de A. Rolland de Renéville sur Rimbaud le Voyant ; c’est d’ailleurs le seul ouvrage sur Rimbaud que je puisse admettre. J’attache une grande importance à ces témoignages.

[3] Et le seul mode de connaissance qui échappe à la « Critique de la Raison pure », ne l’oublions pas. Donc sa méthode, quel qu’en ait été le résultat est, jusqu’à présent, la seule admissible.

[4] J’ai développé plus longuement ces idées dans « Après Rimbaud la mort des Arts ». (Numéro spécial du Grand Jeu consacré à Rimbaud, avec des textes inédits de Rimbaud, printemps 1929.)

[5]. ... du Parnasse, au symbolisme

qu’il a inventé, jusqu’au surréalisme et au-delà.

- Extrait et final de "Dans la brume électrique avec les morts confédérés" de JAMES LEE BURKE.